PORTRÄT HERBERT LINGE - Der Libero

Porsche Klassik

· 21.03.2024

Das Geheimnis seines hohen Alters? „Benzin im Blut und gute Pflege“, sagt er zu seinem 90. Geburtstag. Wenn ihn irgendetwas gereut hat in all den Jahren, dann vielleicht, dass er nicht mehr über all die Dinge geredet hat, die er geschafft und geschaffen hat – und von denen die Welt doch so wenig weiß.

Vielleicht ist dieser Herbert Linge zu früh erwachsen geworden. Die Eltern wollen eigentlich einen Lehrer aus ihm machen. Stattdessen bewirbt er sich in der in Stuttgart neu eröffneten Versuchswerkstatt einer kleinen Firma namens Porsche und versucht zu beweisen, dass dies der richtige Weg für ihn ist. Es ist Krieg und der Bub ist erst 14 Jahre alt. Er ist einer von acht Lehrlingen, die aufgenommen werden. Als die Werkstatt kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs von einer Bombe zerrissen wird, sind die Werkstücke aller Auszubildenden zerstört – außer seinen. Weil er Jahrgangsbester war, stehen seine Exponate als leuchtende Beispiele in der unversehrten Gewerbeschule.

Linge sieht sich als Versuchsmann

Er ist dabei, als der erste Porsche Gestalt annimmt. Linge fertigt die Pedalerie für den 356. Als der in Serie geht, erhält kein Kunde sein Auto, bevor Linge es nicht Probe gefahren hat. Der junge Schwabe hat nicht nur Grips und geschickte Hände, er ist auch ein begnadeter Autofahrer. Er war stolz auf den Titel Deutscher GT-Meister 1963. Wenn es nicht zur ganz großen Karriere gereicht hat, dann, weil er seine Autos mehr schont, als die Kollegen das tun. Weil er spürt, dass dies nicht seine Bestimmung ist: „Ich wusste, dass ich ordentlich Auto fahren kann, aber ich habe meine Aufgabe immer darin gesehen, dass ich der Versuchsmann bin.“

Er ist der Mann, der lieber anderen ein perfektes Auto hinstellt, als es selbst auszuquetschen. Bei seinem Freund Paul-Ernst Strähle fängt er als Beifahrer an. 1954 sucht Helmut Polensky, erster Rallye-Europameister der Sportgeschichte, einen Co-Piloten für den halsbrecherischen Marathon de la Route. Ein fünftägiges Straßenrennen ohne Pausen vom belgischen Lüttich bis ins bulgarische Sofia und zurück. Polensky lässt Linge die Verbindungsetappen fahren und kommt schnell zu dem Schluss: „Du wirst nicht lange Beifahrer bleiben.“

Kopf runter: mit Hans Herrmann bei der Mille Miglia

Noch schneller als Linges Fähigkeiten am Lenkrad spricht sich in der Szene sein detaillierter Streckenaufschrieb herum. Weltberühmt ist die Anekdote von Hans Herrmann, der 1954 bei der Mille Miglia auf dem Weg zum ersten großen Klassensieg eines Porsche entscheidend Zeit spart, weil er mit dem 550 Spyder unter einer geschlossenen Bahnschranke durchfährt. Kurz vor diesem Husarenstück drückt der spätere Le-Mans-Sieger seinem Beifahrer, Herbert Linge, den Kopf runter. Ein Jahr später dirigiert Denis Jenkinson Englands Grand-Prix-Monument Stirling Moss an gleicher Stelle zu einem überragenden Sieg, der bis heute als Juwel in der Sportgeschichte der Marke mit dem Stern strahlt – auch weil Moss einen Streckenrekord aufstellt. Jenkinson hat Linges Aufschrieb benutzt.

Es hätte vieles anders kommen können, wenn er den Sirenengesängen von der anderen Seite des Neckars nachgegeben hätte. Niemand beim Weltkonzern Mercedes kennt Herbert Linge, bis Alfred Neubauer, der große Dirigent der Silberpfeile bei der Panamericana, einen einsamen Schrauber am Straßenrand bedauert, der sich allein um die zwei Porsche des Fürsten Metternich und des Grafen Bergheim kümmert. Neubauer hat für zwei Werks-300SL einen Stab von 30 Mitarbeitern dabei, die allabendlich eine lokale Werkstatt okkupieren.

Neubauer befiehlt, dem tapferen Einzelkämpfer künftig zwei Stellplätze freizuräumen. Eines Nachts muss Linge einen Motor öffnen und die Ventile reinigen. Die Mercedes-Kohorte ist am Morgen schon weitergezogen. Allein ist der Wiedereinbau des Boxers nicht zu stemmen. Linge findet zwei willige Helfer: die Grand-Prix-Legenden Karl Kling und Hermann Lang.

Seine Bescheidenheit und Freundlichkeit öffnen Herzen und Türen und so darf Herbert Linge Dinge, die normalerweise ausgeschlossen sind: zum Beispiel für die Konkurrenz arbeiten. 1964 sucht Mercedes-Tausendsassa Eugen Böhringer einen Partner für das 6-Stunden-Rennen von Brands Hatch. Böhringer wuchtet den schweren 300SE zum Tourenwagen-Klassensieg – zusammen mit Herbert Linge.

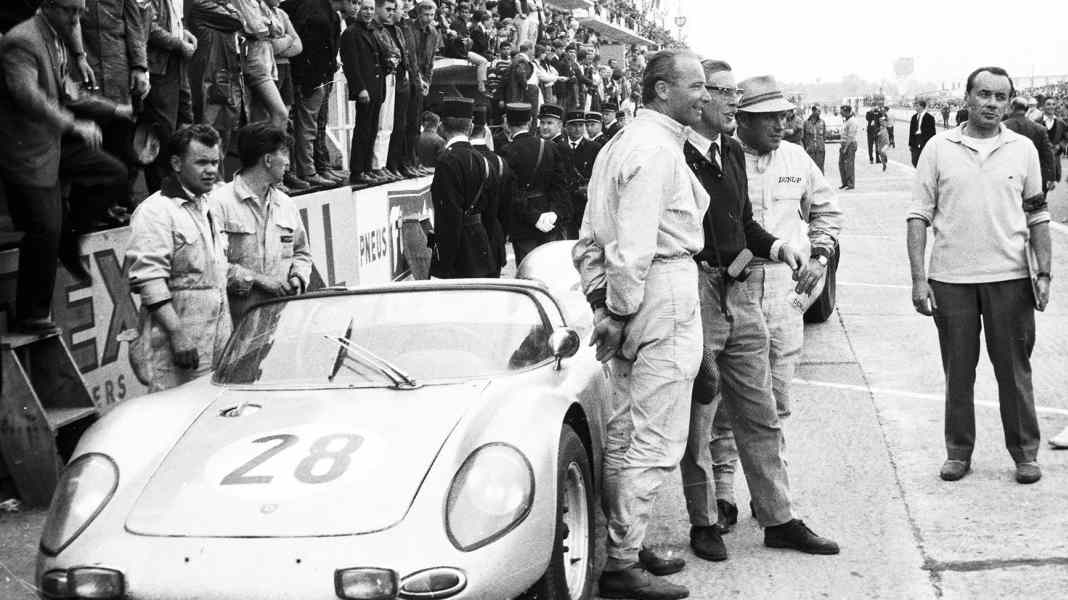

Linge traut sich an den 917

Den Abwerbungsversuchen widersteht Linge. Erstens taugt ihm das kleinere, familiäre Unternehmen Porsche mehr, zweitens traut er dem Versprechen der Mercedes-Seite nicht, ihn regelmäßig Rennen fahren zu lassen. So ist er bei seinen elf Auftritten bei den 24 Stunden von Le Mans immer mit Porsche am Start. 1969 ist erstmals der 917 dabei. Die Zwölfzylinder-Höllenmaschine, die Porsche vom Serien-Klassensieger zum Überflieger machen wird. Sie ist aber zunächst so heikel zu fahren, dass selbst gestandene Profis wie Jo Siffert dankend ablehnen. Herbert Linge ist einer der Männer, die sich trauen.

Und bei Porsche traut man Linge. Er war schon ein enger Vertrauter von Ferry Porsche, den er „den Junior“ nannte. Und er genoss das Vertrauen des neuen Entwicklungschefs Ferdinand Piëch, den Linge bewunderte, weil er in vielem, was er anfasste und dachte, seiner Zeit „ein bis zwei Schritte voraus war“. Piëch hat beim Debüt seines Babys 917 kurzerhand Linge als Ersatzfahrer auf sämtlichen Autos nominiert.

„Den fährt keiner außer Linge“

Als Steve McQueen, seinerzeit der größte Star des weltweiten Kinos, einen Spielfilm über die 24 Stunden von Le Mans von 1970 produziert und 1971 für Dreharbeiten das halbe Feld mietet, ist nur noch ein 917-Kurzheckrenner im Originalzustand übrig. Der soll eigentlich ins Museum. Piëch gibt das Auto nur unter einer Bedingung heraus: „Den fährt keiner außer Linge.“

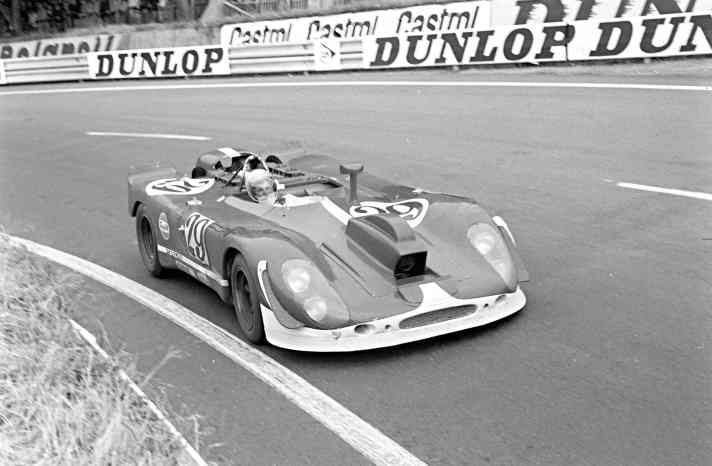

McQueen ist ein gestandener Rennfahrer, aber die Filmversicherungen lassen ihn nicht am Rennen in Le Mans teilnehmen. Der Veranstalter wiederum weigert sich, ein Auto mit Filmkamera im Feld mitrollen zu lassen. Man findet einen Kompromiss: Porsche bereitet einen 908 Spyder für einen regulären Start im Feld vor. Am Steuer sitzt Linge. Neben den Tankstopps muss er ein Dutzend Mal öfter an die Box – zum Wechsel der Filmrollen. Linge fährt das übergewichtige und mit dem Kameragestell nicht eben windschlüpfrige Auto dennoch auf Platz neun. Bei den Dreharbeiten doubelt Linge McQueen, was gut passt. Äußerlich ist er zwar ein bisschen kürzer und stämmiger, aber innerlich sind sich die beiden sehr ähnlich. Linge bewundert den Superstar, der am Set still, freundlich, ohne jede Allüren agiert. Der gewissenhafte Schwabe ist sehr angetan von der Akribie des Mannes aus Indiana.

1943

Ausbildung

Seinen ersten Betriebsausweis bei der Firma Porsche erhält Linge als 14-Jähriger.

1954

Mille Miglia

Gemeinsam mit Hans Herrmann erzielt er den ersten großen Klassensieg bei der Mille Miglia mit dem 550 Spyder.

1965

Monte-Erfolg

Bei der Rallye Monte Carlo holt er gemeinsam mit dem späteren Porsche-Rennleiter Peter Falk den fünften Gesamtrang mit dem noch jungen Porsche 911.

1970

Filmstar

Linge nimmt für den Film „Le Mans“ in einem zum Kameraauto umgebauten Porsche 908 am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teil.

1972

ONS-Staffel

Im Jahr 1972 ruft Linge die Sicherheitsstaffel der Obersten Nationalen Sportkommission für Automobilsport (ONS) ins Leben. Die neue mobile Streckensicherung rettet vielen Rennfahrern in den 70erund 80er-Jahren das Leben.

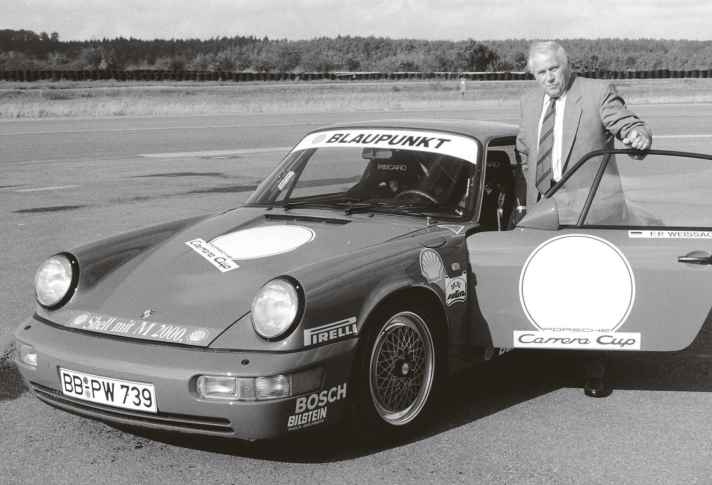

1990

Carrera Cup

Linge ist eigentlich schon im Ruhestand, doch der Tausendsassa ist immer noch unterwegs. Er bringt als Manager im Porsche Carrera Cup seine Erfahrung ein.

Freundschaft mit McQueen

Ein geplantes Überholmanöver auf der Hunaudières soll bei vollem Tempo gefilmt werden. Das erweist sich bei Topspeed als schwer umsetzbar. Linge schlägt für einen sanfteren Ablauf vor, die Drehzahl um läppische 500 Umdrehungen zu senken. McQueen lehnt ab. Es dauert über sieben Stunden, bis die Szene im Kasten ist. Der Star vor der Kamera und der Held im Hintergrund werden Freunde, fahren nach Drehschluss zusammen Motorrad. Lange nach McQueens frühem Tod gesteht Linge, dass er für einen Film seines Idols vor dem Fernseher selbst Nächte zum Tag gemacht hat.

Seine Rennkarriere hat Linge schon vor den Dreharbeiten beendet. Bis ins hohe Alter geht es ihm nahe, dass John Woolfe nicht auf ihn gehört hat. Der Londoner war 1969 der erste Privatfahrer, der einen 917 erhielt. Linge ist in Le Mans sein Partner. Er warnt den Teamkollegen angesichts des windempfindlichen Langheck-Renners vor dem tückischen Luftzug bei Maison Blanche. Woolfe stirbt in der ersten Runde.

Als Mitglied im Deutschen Sportfahrerkreis kämpft Linge in den frühen Siebzigern um mehr Sicherheit. Er findet bei den Veranstaltern wenig Gehör, macht sich aber einen Namen unter den Kollegen. Der große Schwede Joakim Bonnier bittet ihn, Fahrersprecher in Le Mans zu werden. Die übliche Streckensicherung mit fußläufigen Posten alle 200 Meter ist Linge zu langsam. Er plädiert für eine mobile Einsatztruppe.

In Eigenregie baut er einen 914/6 mit eingebautem Halon-Tank zum schnellsten Feuerwehrauto der Welt um. In Hockenheim organisiert er eine Vorführung, lässt Feuer löschen, den Fahrer bergen. Einer der Hospitanten ruft umgehend seinen Chef an. Zwei Stunden später steht Bernie Ecclestone im Fahrerlager und verkündet: „Herbie, du arbeitest ab sofort für die Formel 1.“

Als sich am 24. September 1972 beim 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring nach einer Kollision auf der Zielgeraden im Ferrari von Herbert Müller 250 Liter Benzin entzünden, rettet Linges fliegendes Einsatzkommando dem Schweizer das Leben. Endlich steht der ewige Mann im Hintergrund mal ganz vorn im Rampenlicht: Millionen Zuschauer sehen Linge im Januar 1973 im „Aktuellen Sportstudio“, wo ihn Moderator Armin Basche für seine Verdienste um die Sicherheit der Rennfahrer würdigt. Linges Sicherheitsstaffel der Obersten Nationalen Sportkommission für Automobilsport (ONS) wird zur unverzichtbaren Einrichtung. Er erhält dafür das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Linge begründet Teststrecke in Weissach

Neben dem Schrauber und dem Fahrer ist das die dritte Seite des Tausendsassas Linge: der Macher. In jungen Jahren ist er selbst Höchstgeschwindigkeitsversuche im Dunkeln auf der Autobahn gefahren. Linge ist sehr dafür, im Raum Stuttgart eine Teststrecke zu bauen. Als Ferry Porsche kein geeignetes Gelände findet, weiß Linge Rat: Er kennt in seiner Heimat eine brachliegende Ecke, wo nichts wächst außer Disteln und nicht abgeernteten Apfelbäumen. Wenige Tage später werden im Rathaus die Unterlagen unterzeichnet. Weltweit kennen nur

Insider den Namen Linge, sein Heimatort Weissach ist durch das dort entstandene Porsche-Entwicklungszentrum weltberühmt. Es ist Linge, der den Laden hochzieht. Er hat alle Quittungen für Maschinen und Werkzeuge aufbewahrt. Wenn Zulieferer wie Felgenhersteller die Unmöglichkeit einer Idee versichern, steht Linge wenige Tage später mit der Lösung vor der Tür. So wird Linge auch Porsches erster internationaler Alleskönner. 1952 schickt man ihn nach Amerika, denn es gibt dort schon Kundschaft, aber keine Betreuung. „Das muss man sich mal vorstellen, er sprach ja kein Wort Englisch“, sagt der ehemalige Testingenieur Dieter Röscheisen. Er erlebte Linge in Weissach erst als strengen Chef, dann als Freund.

Der junge Linge düst in dicken Schlitten von New York bis nach Florida oder Chicago, um die 356-Motoren an den Betrieb mit Ethanol oder langes Stehen im Stau zu gewöhnen. Einer seiner Kunden ist ein gewisser James Dean. Die Vereinigten Staaten sind viele Jahrzehnte der wichtigste Absatzmarkt für Porsche, das Servicenetz hat Linge mit wenigen Getreuen aufgebaut.

Schnell durch die Waschanlage

Auch als der 356 in den frühen Sechzigern ausgereizt ist und aus dessen Mängelliste ein neuer Sportwagen entsteht, ist Linge mit von der Partie. Obwohl sich das Auto nach seiner Lesart quasi von selbst konstruiert: Vorne mehr Federweg, hinten mehr Bumms dank zwei weiterer Zylinder, das war’s doch im Großen und Ganzen. Huschke von Hanstein, damals Porsche-PR-Chef und Rennleiter in Personalunion, findet, das neue Modell 911 brauche etwas Glamour. Bei der Rallye Monte Carlo soll das Auto im Feld mitrollen und publikumswirksam vor dem Fürstenpalast parken.

Die Rallye erstickt im Schnee, der 911 glänzt mit guter Traktion und mischt munter im Spitzenfeld mit. „Sie sollen doch das Auto heil lassen und kein Rennen fahren“, mault von Hanstein den Fahrer an. Der antwortet trotzig: „Ist doch heil.“ Es ist Herbert Linge, der den 911 ohne einen Kratzer auf Platz fünf lenkt. Der Elfer ist bei der Siegerehrung das einzige saubere Auto. Sein Lenker war zuvor noch in der Waschanlage. „Es war ja nur eine Überführungsfahrt.“ Rallye-Legende Walter Röhrl bringt es auf den Punkt: „Die Firma Porsche wäre ohne den Linge nicht die gleiche.“