IM DREHZAHLBEGRENZER MIT ... NORBERT SINGER - MISTER LE MANS

Porsche Klassik

· 21.03.2024

Welche Bedeutung hat die Zahl 16 für Sie?

Mir war das selbst gar nicht so bewusst, aber ein britischer Journalist hat mal nachgezählt und mir gesagt, dass ich 16 Le-Mans-Siege erreicht habe. Meine Reaktion: Wird schon stimmen. Ich sehe das etwas differenzierter, denn ich war nicht bei allen 16 Siegen federführend an der Box. Es waren aber Autos, die ich mitentwickelt habe. Natürlich ist man da ein bisschen stolz.

Sie kamen nach dem Studium zu Porsche und sprangen mit der Modifikation der Kühlung für das Getriebe am 917 KH ins kalte Wasser. Das Auto hat 1970 den ersten Porsche-Gesamtsieg geholt. Wie war es, nicht dabei gewesen zu sein?

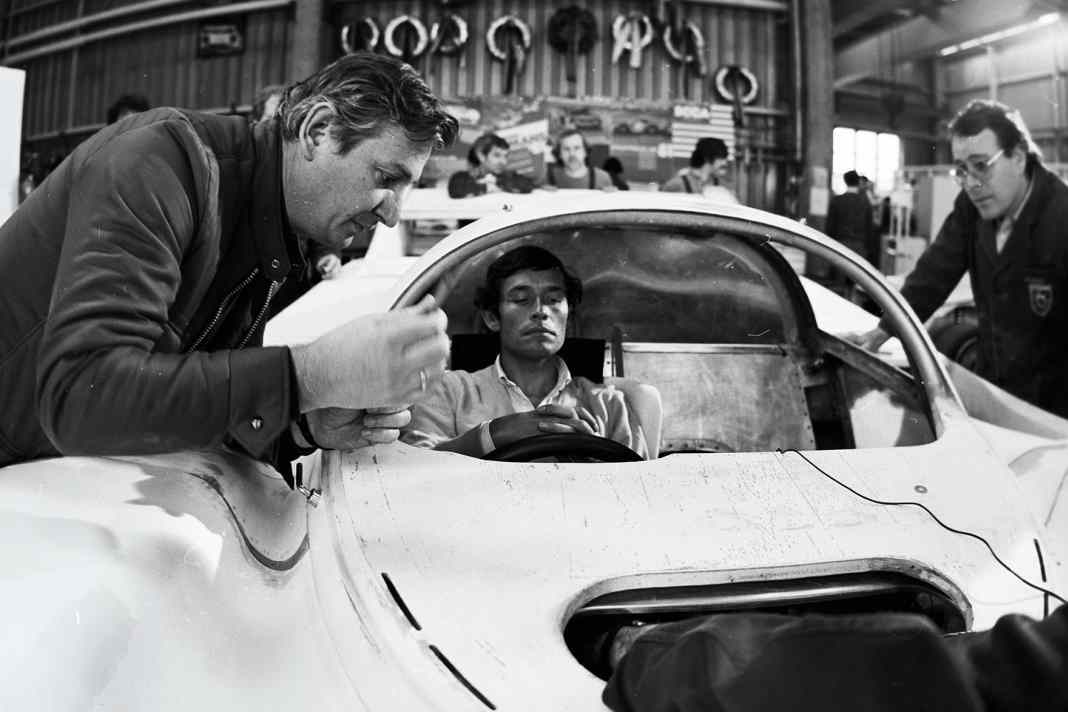

Ich kam erst ein paar Monate vorher zu Porsche. Mir hat man als Neuling irgendwelche Aufgaben gegeben, die kein anderer machen konnte – die Personalsituation war knapp. In Le Mans bedeutete die damalige Gerade eine Minute Volllast. Da heizte sich alles auf. Deshalb gab es Getriebeschäden nach mehreren Stunden. Das Rohrrahmen-Geflecht am 917 war speziell. Und ein Getriebeölkühler war vom Chef nicht gewünscht. Die Öffnung dafür hätte Widerstand bedeutet, sprich weniger Höchstgeschwindigkeit. Ich habe mich durch die Abteilungen gefragt, aber keiner konnte helfen. Da habe ich es selbst gemacht. Und es hat funktioniert.

Trotzdem gab es am 917 noch ein bisschen Entwicklungsbedarf, oder?

Genau. Schon beim Debüt 1969 wurde der 917 hochgepriesen. Man hatte etwa Höchstgeschwindigkeiten erwartet, die aber gar nicht erreicht wurden. Es stellte sich die Frage: Hat man keine Leistung oder ist der Widerstand zu hoch? Tatsächlich lief das Auto nicht geradeaus. Das Handling war katastrophal. Die Fahrer haben geschimpft und wollten nicht fahren. Mit Ausnahme von Vic Elford, dem war es als Rallye-Fahrer egal (lacht). Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Auf- bzw. Abtriebsverteilung verkehrt war, weil man sich nur auf den Widerstand konzentriert hat. Man berechnete eine Höchstgeschwindigkeit von 380 km/h, fuhr aber nur 320. Weil das Auto nicht geradeaus lief, konnten die Fahrer nicht Volllast fahren, sondern mussten vom Gas gehen. Deshalb kam man nicht auf die Geschwindigkeit am Ende der Geraden. Das wurde dann mein nächstes Thema.

Sie wurden also kurzerhand zum Aerodynamiker?

Es hieß: Gehen Sie mal in den Windkanal und verbessern Sie den cW-Wert. Wir waren in der Rennabteilung nur vier oder fünf Leute, die zum Teil auch Rallye gemacht haben. Die Aerodynamik hatte ein Kollege aus der Karosserieabteilung gemacht. Die bekamen aber auch immer mehr Aufgaben. Deshalb sollte ich das mal anfangen. Ich hatte zu der Zeit aber noch nie einen Fahrzeug-Windkanal von innen gesehen. Ich kannte das zwar vom Studium aus der Theorie, aber wo lernt man schon Rennfahrzeug-Aerodynamik?

Es war also „Learning by Doing“. Es war begeisternd. Ich erinnere mich noch daran, wie John Wyer in der Marken-WM das Werk vertreten hat. Er hatte eine eigene Vorstellung von allem. So gab es verschiedene Heckentwicklungen, das Standardheck, das Heck von Wyer und meine neue Entwicklung. Wir haben den großen Vergleich in Hockenheim mit Derek Bell am Steuer gemacht. Meine Heck-Version war am Ende die schnellste. An den Langheck-Versionen, die man nur in Le Mans gebraucht hat und die auch kritisch waren, hat man Widerstand reduziert und dann die Auf- und Abtriebsverteilung angepasst. Das war ganz wichtig. 1971 sind die Autos dann tatsächlich 370 km/h gelaufen.

Danach war vor allem der Carrera RSR in Ihrem Fokus. Wo lagen da die Herausforderungen?

Das lief ein bisschen parallel zur 917-Entwicklung. Der RSR war noch nicht homologiert, deshalb sind wir bei der Rallye Korsika angetreten. Dort konnte man als Prototyp mitfahren. Es war aber klar, dass wir damit nicht in den Rallye-Sport einsteigen würden. Wir haben es genutzt, um Erfahrung für den RSR im Rennsport zu sammeln. Zunächst hieß es: Der Singer kennt sich am 917 aus, aber am RSR hat er keine Ahnung. Ich wurde zum Vortraining mit nach Korsika geschickt und war zwei Wochen mit Björn Waldegård und Gérard Larrousse unterwegs. Der Vorteil: Die Rallye bestand nur aus Asphalt-, nicht aus Schotterstrecken. So wurde es ein bisschen eine Abstimmung Richtung Rundstrecke. Waldegård fuhr in der Rallye den Hang runter, das Auto war beschädigt. Das Larrousse-Auto hatte zwar ein Achswellen-Thema und schied deshalb aus, das Auto war aber noch fahrbar. Mein Chef sagte: Wenn Sie auf dem Rückweg in Marseille landen, dann schauen Sie sich mal diese neue Rennstrecke Ricard an und testen ein bisschen. Da haben wir das Rallye-Auto auf die Rundstrecke umgebaut.

Wie ging es danach weiter?

Wir sind in Daytona angetreten. Ein Auto hat Penske bekommen, das andere Brumos. Peter Gregg wollte eine Werksunterstützung vor Ort haben, so kam ich zum Einsatz, aber man hat sich gestritten, wer die Kosten trägt. Ich weiß noch: Porsche hat den Flug bezahlt und Peter Gregg als Brumos-Teilhaber das Hotel. Es war aber kein Lufthansa-Businessflug, sondern ein Icelandic. Weil die Startgebühren für Frankfurt zu teuer waren, musste ich von Amsterdam fliegen. So war das früher. Am Ende haben Gregg und Hurley Haywood das Rennen gewonnen.

BLICK IN DIE HISTORIE

Später gab es eine Prototypen-Version dieses Autos. Wie kam das?

Wir fuhren die Marken-WM. Beim Rennen in Monza hatten wir einen halben Protest am Hals. Ein Kunde sagte, wir hätten Lager drin, die nicht homologiert sind. Sie konnten aber vor Ort nicht zurückgebaut werden. Ich bin mit Herbert Müller zur Rennleitung und habe vorgeschlagen, statt in der Gruppe 4 (wie die heutige GT-Klasse) zu starten, in die Prototypen-Klasse zu wechseln. Die Italiener haben es locker gesehen und es erlaubt. Da kam mir die Idee: Wenn wir Prototypen sind, können wir den Heckspoiler breiter machen. Ich habe damals ein Foto gemacht, wie der Getriebe-Mann den Heckspoiler aus dem Blech rausklopft und da hinklebte. Die Spoiler sollten damals in der Curva Grande gegen das Übersteuern helfen.

Dann kam die breite Turbo-Variante raus, die ikonisch ist. Als ich zurückkam, hat Dr. Ernst Fuhrmann in einer Besprechung gefragt, wie es lief, und beschlossen, weiterhin als Prototyp zu fahren und den RSR weiterzuentwickeln. So kam es zum Heckspoiler, dem Maria-Stuart-Spoiler und den breiteren Reifen. Die Fortsetzung gab es dann 1974 mit dem Turbomotor. Wir mussten in der Prototypen-Klasse fahren und hatten gegen die Matra und Co. keine Chance, denn das waren ausgewachsene Renn-Prototypen. Es war eine Saison der Weiterentwicklung, ehe es mit dem 935 in der Gruppe 5 weiterging.

VITA NORBERT SINGER

- Geboren: 16. November 1939 in Eger im Sudetenland (heute Cheb in der Tschechischen Republik)

- Ausbildung: Studium in Luft- und Raumfahrttechnik und Fahrzeugtechnik (Diplom-Ingenieur)

- Erfolge: 16 Le-Mans-Siege

Meilensteine:

- Aerodynamische Entwicklung des 917, unter anderem Optimierung des 917 Langheck, Beteiligung am 917/10 und 917/30 mit Turboaufladung

- Entwicklung des 911 Carrera RSR (1972), des 911 Carrera RSR Turbo 2.1 (1974), des 935 (1976), inkl. des berühmten 935/78 „Moby Dick“ (1978), und des 936 (1976)

- Entwicklung des 956 (1982) nach Gruppe-C-Reglement (bekannt für die „Singer-Delle“ und das Thema Ground Effect) und des 962 C

- Entwicklung des Porsche 911 GT1 (1996)

Ein äußerst erfolgreiches Auto, mit dem man von 1976 bis 1982 die Marken-WM gewonnen hat. Wer kam eigentlich auf den Namen Moby Dick?

Das Reglement hat gigantisch viele Freiheiten gelassen, wenn man es richtig gelesen hat. 1976 war der 935 seriennah, 1977 war schon mehr Aerodynamik drin und 1978 war es Moby Dick. Auf den Namen kam ein Mechaniker. Wir hatten den ersten Vierventiler mit rund 800 PS und brauchten breitere Reifen. Deshalb sind wir bis auf zwei Meter Breite gegangen. Außerdem war das Auto unten um 8 cm abgeschnitten. Der erste Prototyp war komplett weiß und das Auto richtig tief. Beim Rollout sagte ein Mechaniker: „Der schaut ja aus wie Moby Dick.“ Der Serien-911 sah daneben wie ein Lkw aus.

Neben dem 935 kam plötzlich ein zweites Programm mit dem 936 auf den Plan.

Genau. Ich erinnere mich noch, wie wir eine Besprechung mit Dr. Fuhrmann hatten und ihm erklären mussten, was wir mit dem 935 vorhatten. Er sagte zum Abschluss: Was haltet ihr von dem neuen Sportprototypen-Reglement? Dann hat man diskutiert. Ein zusätzliches Rennprogramm schien aus Kapazitätsgründen nicht machbar. Da sagte Fuhrmann: Ihr habt im Lager so viele Teile vom 917 liegen. Ihr müsst bloß einen Rohrrahmen machen und dann könnten wir in der Prototypen-Klasse, also der Gruppe 6, fahren. Da dachten wir: Jetzt spinnt er. Nach einer Viertelstunde sagte er: Wir machen das. Und in zwei Wochen kommt ihr wieder und erzählt mir, wie es geht. Das war supergeheim. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass es noch nicht mal Ferry Porsche wissen durfte. So kam es zum 936.

Später prägte vor allem der 956/962 mit sieben Le-Mans-Siegen die Historie. Was war in dieser Zeit mit dem „Ground Effect“, also dem Unterdruck, der das Auto auf den Boden saugt, besonders herausfordernd?

Stellen Sie sich vor, Sie lesen in den Zeitungen, dass der Lotus in der Formel 1 mit einem Ground Effect fährt und verdammt schnell ist. Da kam Neugier auf. Wir haben uns gefragt: Wie geht das? Aus Magazinen kannten wir Prinzip-Skizzen. Wir hatten nur keinen Monoposto, sondern einen Doppelsitzer. Im Windkanal haben wir den grandiosen Effekt des Ground Effects der Formel 1 kopiert.

Und, hat es geklappt?

Es hat nicht funktioniert. Wir haben Schürzen angebaut – das war noch schlimmer. Nach zwei, drei Tagen haben wir festgestellt, dass es am Heck funktioniert, aber vorne nicht. Nach einer Woche im Windkanal haben wir im Wesentlichen die Lösung gefunden. Ich habe dem Chassis-Konstrukteur erklärt, der parallel entwickelt hat, dass wir vorne eine Delle unter der Vorderachse brauchen. Er sagte: „Das geht nicht mehr, ist schon fertig.“ Aber es ging. Es war ein Diffusor in Gestalt einer nach oben gerichteten Wölbung des Unterbodens. Sie wurde als die sogenannte Singer-Delle bekannt.

Sie waren auch bei der Rekordfahrt von Stefan Bellof im 956 auf der Nordschleife dabei. Welche Erinnerungen haben Sie an ihn?

Er war absolut angstfrei. Er war unbedarft. Unerschrocken. Der Nürburgring ist natürlich extrem. Und da hat er sich mehr getraut als andere. Ich musste beim Thema Ground Effect auch lernen, dass sich die erfahrenen Rennfahrer wie Jacky Ickx, Jochen Mass oder Derek Bell da erst reinfuchsen mussten, wie man den voll nutzen kann. Bellof war nach dem Motto „Geht schon“ unterwegs.

Heute für Ingenieure unvorstellbar: Wie war es damals, ohne Datenauswertung und Simulation zu arbeiten?

Viel schöner. Wenn Sie die Daten nicht kennen, dann suchen Sie nach anderen Infoquellen. Wir haben manchmal sogenannte Messfahrten gemacht und mit viel Aufwand Messtechnik eingebaut. Um zu sehen, was an Federwegen, Querbeschleunigungen, Lenkwinkeln etc. so üblich ist. Meistens in Paul Ricard. Heute ist das selbstverständlich mit Hunderten von Sensoren. Da sitzen mehrere Ingenieure dran, die das auswerten. Früher war die einzige Informationsquelle der Fahrer. Und wenn man genügend Erfahrung hatte: das Reifenlaufbild. Der Fahrer hat gesagt, was das Auto macht. Wenn er es falsch erzählt hat, hat der Ingenieur falsch reagiert. Um einen Fahrer zu verstehen, musst du länger mit ihm arbeiten – um zu verstehen, was er sagt, aber eigentlich meint.

Hatten Sie jemals Angst, dass eine Konstruktion nicht standhalten könnte und gefährlich für einen Fahrer werden könnte?

Nein. Bei Porsche war klar, dass man schnell und standfest sein muss – schon allein wegen Le Mans. Es konnte nicht sein, dass nach zwölf Stunden ein Lenker bricht. Es musste konstruktiv immer passen. In Weissach gab es für die Serienautos als Testgelände die Rüttelstrecke. Straßenautos mussten 10.000 Kilometer halten. Da hat man beschlossen: Alle Rennautos müssen mindestens 1.000 Kilometer halten. Danach war man relativ sicher, dass nichts abbricht.

Tauschen Sie sich mit Ihrem Sohn Andreas aus, der ja auch Ingenieur bei Porsche Motorsport ist?

Nein, wir haben einmal über das Thema Balance of Performance in Le Mans heftig diskutiert. Über die aktuellen Themen reden wir kaum, er unterliegt einer Geheimhaltungspflicht. Und deshalb frage ich ihn erst gar nicht.

Sie haben sogar einen eigenen Fan-Club in den USA, oder?

Ja, den hat ein Amerikaner gegründet. Ein Porsche-Fan, der von mir gehört hat. Er hat mir irgendwann geschrieben, um mir Bescheid zu geben. Ich habe gesagt: „Was soll der Blödsinn?“ (lacht). Es hatten sich überraschenderweise ziemlich viele Leute eingetragen. Ich weiß aber nicht, ob es den heute noch gibt.

Wie finden Sie es, dass der amerikanische Porsche-Veredler Singer auf Ihren Namen anspielt?

Vic Elford hat mir eine Mail geschrieben und mir zu dem tollen Auto gratuliert, das ich gemacht habe. Ich antwortete: „Von was redest du?“ Daraufhin habe ich mich erkundigt. Später war ich sogar mit Hans Mezger bei Williams eingeladen, wo ein Prototyp für den Singer-Porsche entwickelt wurde. Sie wollten Ratschläge aus unserem Erfahrungsschatz für die neue Entwicklung haben. Später habe ich auch den Gründer Robert Dickinson kennengelernt, der ja selbst Sänger in einer Band war und auch deshalb den Namen gewählt hat.

Haben Sie selbst klassische Porsche in der Garage?

Nein, ich habe nie einen Porsche besessen. Ich habe mich mal für einen 914/6 interessiert, der mit Steve McQueen in Le Mans war und einen Unfall hatte. Ich habe mich aber doch dagegen entschieden, da die damaligen Verkaufsauflagen für mich unerfüllbar waren.

Verfolgen Sie heute noch regelmäßig Rennen?

Ja, aber selten live im Fernsehen. Ich lade mir die Daten mit Rundenzeiten und Sektionszeiten runter. Zum Beispiel aus der IMSA, ELMS, WEC oder Formel 1. Damit mache ich eine Auswertung und kann mir einen Reim drauf bilden, wieso manche Autos so performen, wie sie performen.

Sie haben wahnsinnig viel erreicht und erlebt. Was hätte denn in Ihrer persönlichen Sammlung noch gefehlt?

Ich habe tatsächlich noch eine Rechnung mit Le Mans offen. Es sind zwar 16 Siege, aber ich könnte es noch insgesamt auf 50 24-h-Rennen in Le Mans bringen. Letztes Jahr war ich zum 100-jährigen Jubiläum zum 48. Mal dabei. Es fehlen also noch zwei Besuche. Vielleicht schaffe ich es noch.